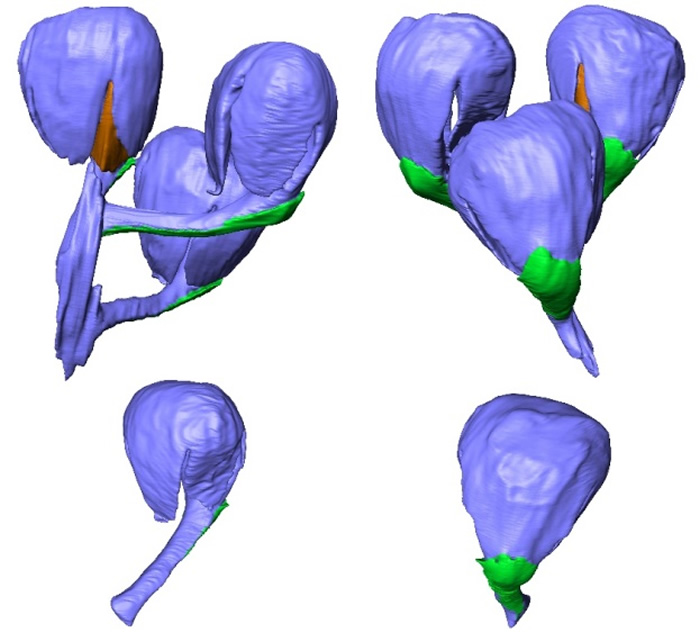

利用分割顯微斷層掃描數據三維重建的內蒙古早白堊世盔籽植物

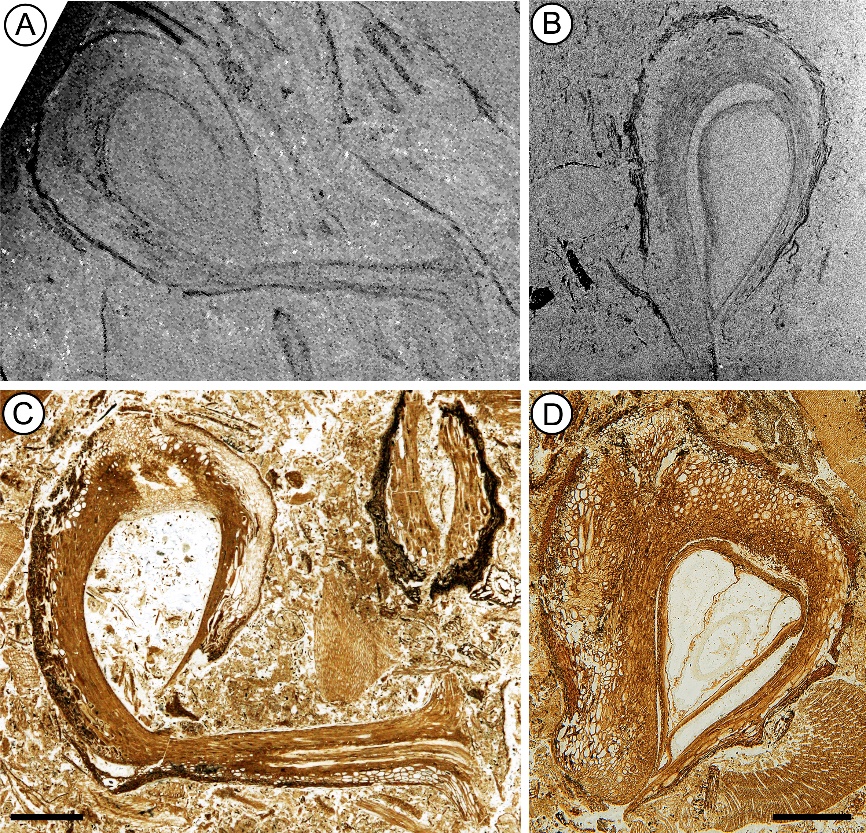

內蒙古早白堊世矽化的盔籽植物解剖結構

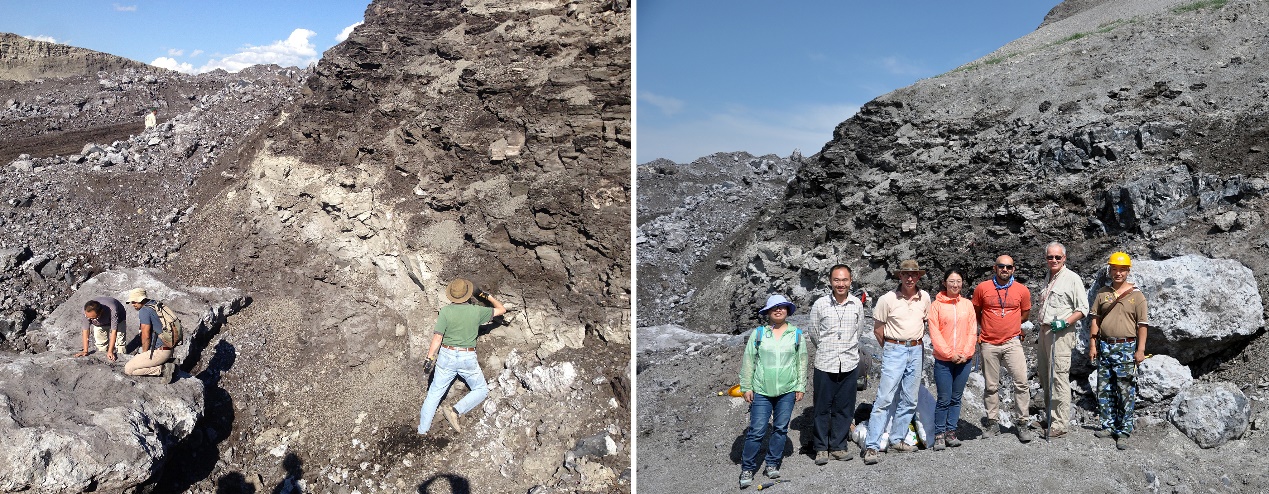

內蒙古霍林河盆地早白堊世矽化植物化石剖麵

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院南京地質古生物研究所:被子植物(有花植物)是植物界最進化、種類最豐富的植物大類群,在現今陸地生態係統中占據主導地位。被子植物的起源和早期演化一直都是演化生物學中最重要的科學問題之一。而被子植物化石在1億多年前的白堊紀地層中突然大量出現,似乎與進化論的觀點“生物演化是漸進的”相悖,達爾文對此感到困惑不解,稱之為“討厭之謎”。

近日,南京古生物所史恭樂研究員領銜的由中、美兩國科學家組成的國際團隊,在我國內蒙古發現了一個特異埋藏的早白堊世植物化石群,通過對其中保存精美的矽化植物標本的研究並結合譜係發育分析,發現被子植物的祖先類群早在距今約2.5億年前就已經出現。相關研究進展於2021年5月26日在英國《自然》(Nature)雜誌在線發表。

分子譜係學重建的種子植物係統發育認為,現生裸子植物和被子植物是遠親。所以,回答被子植物起源的問題,需要在絕滅化石類群中尋找被子植物的近親。

本次在內蒙古發現的矽化植物化石,不僅完整的保存了植物器官的三維形態,還保存了植物體組織和細胞的細節信息。通過重建化石植物的三維外觀形態和內部解剖結構,發現其中已絕滅的一類種子植物——盔籽,具有類似被子植物原始類群外珠被的結構——包裹種子的彎曲殼鬥。裸子植物的種子僅有一層珠被,而被子植物的種子則具有兩層珠被,這被認為是被子植物區別於裸子植物最重要的特征之一。

基於已發表的種子植物形態數據矩陣和本次研究的新認識,研究團隊重新構建了一個包括31個分類群和83個性狀的形態數據矩陣,通過不同方法的譜係發育分析均顯示,包括盔籽植物、開通植物等在內的,具有相似彎曲殼鬥的絕滅種子植物是被子植物的近親,並很可能包括了被子植物的直接祖先。這一大類絕滅種子植物的化石可追溯至晚二疊世,表明被子植物的祖先類群早在距今約2.5億年前就已經出現,並不是在白堊紀突然出現的。

相關研究是中國古植物學對被子植物演化理論認識的重要突破,為理解被子植物白堊紀之前的演化提供了關鍵證據,部分程度上回答了達爾文的“討厭之謎”。

研究得到了中國科學院青年創新促進會、中國科學院戰略性先導科技專項(B類)、國家自然科學基金和美國國家科學基金等項目的支持。

相關論文信息:Gongle Shi, Fabiany Herrera, Patrick S. Herendeen, Elizabeth G. Clark, Peter R. Crane. (2021) Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument. NATURE. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03598-w.

相關報道:1.26億年前化石揭秘花朵起源之謎 助解達爾文進化論相悖困惑

(神秘的地球uux.cn報道)據中新網北京5月27日電(記者 孫自法):“春天來了,百花盛開”,這樣的景象眾所周知;“花園裏的花朵真鮮豔”,這句兒歌也是耳熟能詳。不過,花朵如何演化起源?一般人都無法回答,這也是古生物學界長期致力於解決的一大難題。

來自中國科學院南京地質古生物研究所(中科院南古所)的消息說,該所史恭樂研究員領銜的中美國際團隊最新在花朵起源研究方麵取得重大突破,他們通過對在中國內蒙古東部發現的1.26億年前矽化植物群化石,以及英國侏羅紀和南極三疊紀相關植物化石進行研究,結果表明,有花植物(也稱被子植物)的祖先類群早在距今2.5億–2.6億年就已經分化出現。

這一古生物研究領域重要研究成果論文,北京時間5月26日深夜由國際著名學術期刊《自然》在線發表。達爾文感到困惑不解的有花植物進化論相悖之謎,也由此獲得一定程度破解。

花朵演化之謎是世界級科學難題

中科院南古所科普稱,被子植物是植物界最進化、種類最豐富(約有30萬種)、生態習性最複雜的植物大類群。它們在現今絕大多數陸地生態係統中都占據主導地位,是人類賴以生存的地球生態環境中最重要的組成部分,並與人類的衣食住行密切相關。

花朵是被子植物區別於其他植物大類群最重要的特征,也是被子植物之所以成為陸地生態係統主導類群的最重要的優勢特征。花朵的起源和演化是認識和理解被子植物起源,及其與其他種子植物大類群譜係發育關係的關鍵,其演化之謎也被學界列為世界級科學難題之一。

被子植物有兩個特征:一是心皮,心皮是包裹了一個或多個胚珠的雌性生殖器官;另一個為包裹著胚珠杯狀結構殼鬥的一個外組織層,它是被子植物不同於其他種子植物的特征。研究清楚這些特征最早如何出現,是明確被子植物起源的一個關鍵要素。

分子譜係學重建的種子植物係統發育認為,現生裸子植物和被子植物是遠親,所以,回答被子植物起源的問題,需要在絕滅化石類群中尋找被子植物的近親。但長期以來,科學家並未找到可靠的早期被子植物祖先化石證據。

祖先類群約2.5億年前就已經出現

2017年夏季,史恭樂領銜的中美科研團隊在內蒙古霍林河盆地發現一個特異埋藏的早白堊世矽化植物群(距今約1.26億年)。該矽化植物化石不僅完整保存植物器官的三維形態,還保存植物體組織和細胞的細節信息,是古植物學研究的理想材料。

史恭樂介紹說,科研團隊通過重建化石植物的三維外觀形態和內部解剖結構,發現其中已絕滅的一類種子植物——盔籽,具有類似被子植物原始類群外珠被的結構——包裹種子的彎曲殼鬥。裸子植物的種子僅有一層珠被,而被子植物的種子則具有兩層珠被,這被認為是被子植物區別於裸子植物最重要的特征之一。

基於已發表的種子植物形態數據矩陣和本次研究的新認識,研究團隊重新構建了一個包括31個分類群和83個性狀的形態數據矩陣,通過不同方法的譜係發育分析均顯示,包括盔籽植物、開通植物、舌羊齒植物等在內,具有相似彎曲殼鬥的絕滅種子植物是被子植物的近親,並很可能包括了被子植物的直接祖先。

這一大類絕滅種子植物化石可追溯至晚二疊世,表明被子植物的祖先類群可追溯到中生代以前,早在距今約2.5億年前就已經出現,並非在白堊紀突然出現,比花朵在早白堊世或中白堊世的出現要早很多。

助力破解達爾文進化論相悖困惑

被子植物對人類和地球上的其它生命至關重要,所以其起源和早期演化一直都是演化生物學中最重要的科學問題之一。19世紀的早期古植物學研究發現,被子植物化石在白堊紀地層中突然大量出現,這似乎與認為生物演化是漸進的進化論相悖,達爾文對此感到困惑不解,稱之為“討厭之謎”。

史恭樂表示,中美團隊最新對被子類植物基幹類群的種子著生器官的形態及其同源性研究,對學界認識被子植物冠群的關鍵特征心皮的起源和演化具有非常重要的意義。相關研究進展是中國古植物學對被子植物演化理論認識的重要突破,為理解被子植物白堊紀之前的演化提供了關鍵證據,也部分程度上回答了達爾文的“討厭之謎”。

在《自然》同期發表“新聞與觀點”文章中,國際同行專家指出,雖然需要更多化石來確定被子植物的起源,但認識這些化石之間的親緣關係,有助於進一步研究種子植物的演化以及被子植物的其他特征是如何出現的,比如心皮和雄蕊。